榜样新传③ 丨 陆俊霖:共研共创共成长,薪火传递寄真情

发布日期:2025-11-04浏览次数:

人物介绍

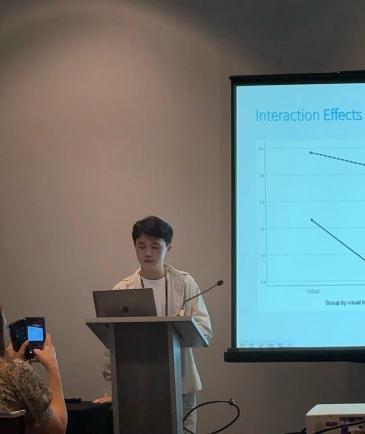

陆俊霖,中共党员,2023级学硕。在校期间,共有5篇咨政报告被相关部委采纳,发表SCI期刊论文1篇、北大核心期刊论文1篇,参与撰写学术著作1部,并参与部委级课题项目1项。两篇论文分别被国际传播学会(International Communication Association,ICA)及2024年智能与计算传播学年会接收并作口头汇报。曾获“第二届AI与未来媒体创意大赛”三等奖、“勤工助学优秀个人”。

视野无限,和合共进

在回顾学术与科研的经历时,陆俊霖特别重视与他人的沟通。他认为,计算传播学是一个很交叉的学科,在学习过程中会涉及到很多理工科专业的相关知识。跟不同学科的同学沟通交流,是一个非常有效的成长方式。比如,理工科的同学对技术问题比较擅长,而社科类的同学善于对选题背后的社会问题深入分析并进行理论建构。与不同学科、不同研究方向的同学间的思维碰撞、开放合作让陆俊霖拥有了更为广阔与开放的视野,对自己的论文选题和研究方向有了更深刻的思考。在学业上,陆俊霖对师弟师妹们有着独特的建议:“身边的同学是非常宝贵的资源”,身边的同学们都非常优秀,学习能力、创意想法都很强,都有自己的特长,向他人交流学习,是成长的宝库。他笑着说,“大家一定不要担心别人会嫌弃我们什么都不懂而不敢去和他们交流,要大胆去和不同专业的同学碰撞思想的火花。”

谋而后定,规划有方

被问及如何平衡理论学习与科研实践的部分时,陆俊霖大方地表示自己是一个“j人”,强调自己极其注意时间规划。“我很喜欢把时间结构化,在手机日历上列出一条条提醒的待办事项”,他表示这些日程会精细到每一天甚至每一个时间段应该去做的事项,并通过完成这些任务的成就感来激励自己继续前进。

同时,陆俊霖也给师弟师妹们分享了自己对于科研实践的经验与部分思路。他提到,自己较为关注的领域主要在人工智能、虚假信息、社交机器人、舆情治理等前沿课题。在信息技术发展快速的时代,如果一味按照传统的方法去撰写,很可能无法及时获取最新信息。他笑着提到,自己认为一位自媒体博主所提到的“经典理论看原著,前沿问题看公众号”很有道理,无论从事哪类文章的撰写,初始阶段的首要步骤就是锚定方向,聚焦需要关注的部分,有前期的规划之后再继续推进,也许这个过程会对整体任务的完成有所裨益。陆俊霖也不忘补充,在搜集资料的过程中,也许会偶然寻找到一些灵感,“有了灵感之后更是文思泉涌”。他提到微信公众号、小红书、知乎上许多个人用户做的知识搬运与知识生产,对于想要尝试寻找选题、了解前沿动态的同学来说是很好的资源。

张弛有度,心态长明

在收到自己成为国家奖学金候选人的消息后,陆俊霖表示,“这更像是对于我过去工作的肯定”,让他觉得自己过去一年的所做的工作得到了认可。得到了这样的一份认可,他更加坚定了现在的方向。

从刚入学到成为国家奖学金候选人,陆俊霖认为自己最大的变化是心态变得更为从容。刚进入北师大新闻传播学院的时候,和大多数同学一样,收到老师的任务会感到很迷茫,不知道该如何开始、该做什么,在将初步成果交给老师等待反馈的过程中也会非常焦虑。但是在经过两年的成长与学习后,现在的心态有了很大的转变。现在,他认为自己的心态更加豁达与开放。先埋头干活,然后能够接受一切结果。如果是比较好的反馈,就说明自己这段时间的努力有了很好的结果;如果是不太好的反馈,那就好好修改就好了。遇到返工、修改的时候,即使觉得自己仍有不足,也不会感到气馁与失落,而是想:“那咋啦,改改就好了!”这样张弛有度的态度,化焦虑为动力,为他的科研学习生活提供了极大的帮助。在采访过程中,让人不禁被他自信洋溢的心态所感染。

面对压力,陆俊霖分享了一个自己的“解压小妙招”。他表示从刚入学到现在,他大概瘦了二十斤,这其实是因为他慢慢养成了跑步的习惯。作为有氧运动中易于接触的一部分,跑步很有利于缓解压力,也对放松很有帮助。运动的过程中很适合稍微静下来思考,对身心各方面都有不少益处。

陆俊霖坦率地表示,和大家一样,自己当然也时常会有迷茫的时刻。但是在不断的尝试并与自己对话的过程中,渐渐找到了一些有效的方法。比如,他提到,反向的思考也是一个很有效的途径。如果大家不知道自己想要做什么,可以换一个角度,去思考自己不喜欢、不想做什么。直截了当的发现自己喜欢做什么是比较困难的,每个人都会有自己的偏向,只有自己亲自尝试,才会真正了解自己的特点、找到自己的方向。陆俊霖丰富的实习经验赋予他选择的余地与试错的机会,在不断的接触中,才能真正发掘自己擅长的领域与兴趣所在。他真诚地提出,如果大家也处于比较迷茫的阶段,可以多去尝试、多实践。在尝试中做排除法,把不喜欢的一点点排除,不断聚焦选择的范围,最终发现自己真正喜爱和擅长的方向。

感恩与寄语

对于正处成长之路关键时期的师弟师妹们,陆俊霖有一句非常想要分享的话,它曾经对自己产生了深刻影响,希望能够帮助到更多的人——“先完成,再完美”。不要担心自己的想法是不是还不够好,进而不敢尝试、一直拖延,大多数情况下,拖着拖着,这个想法也许就被搁置了,反而会丧失大量机会。一开始就达到完美是极难的一件事,在任务完成的过程中,追求精准不仅会拖慢进度还会平添焦虑、打击成就感。所以,他由衷地建议大家,在一个想法或者思路产生后,要尽快采取行动,先形成一个可见的成果来,然后再在此基础上去完善。这样的思路,屡屡帮助他在科研道路上稳步前进。

回忆成长旅途,陆俊霖特别想要感谢一路帮助自己、找到自己的方向,并鼓励他不断前进的老师们。他提到,“从读研开始对我影响最大的,帮助我走到现在的当然是我的导师许小可教授。首先许老师非常支持我的想法,不管是论文、项目还是实习上的想法,许老师都是全力支持,这让我能够更多的自主空间去按照自己的想法做自己想做的事情。另外,许老师非常支持我去参加各种讲座和会议,能够了解到很多不同学科的关注点和学术前沿。在项目和论文上,老师都会亲自带我一点点修改。所以有时候我会很感慨自己遇到了一位很好的老师,甚至很多同学都会‘嫉妒’说‘你导师对你真好’。同时,我们计算传播研究中心的吴晔老师、张伦老师、凡婷婷老师等,他们在研究方法、学术视野和职业发展等方面给予了我很多宝贵的建议与帮助。能够在这样的团队中学习与成长,我感到无比幸运。再次向所有关心、指导和支持我的老师们致以最诚挚的谢意。”

京ICP备13009620号

京ICP备13009620号