新增“大模型”章节:《智能传播学:技术原理与应用研究》第二次印刷出版!

发布日期:2025-09-18浏览次数:

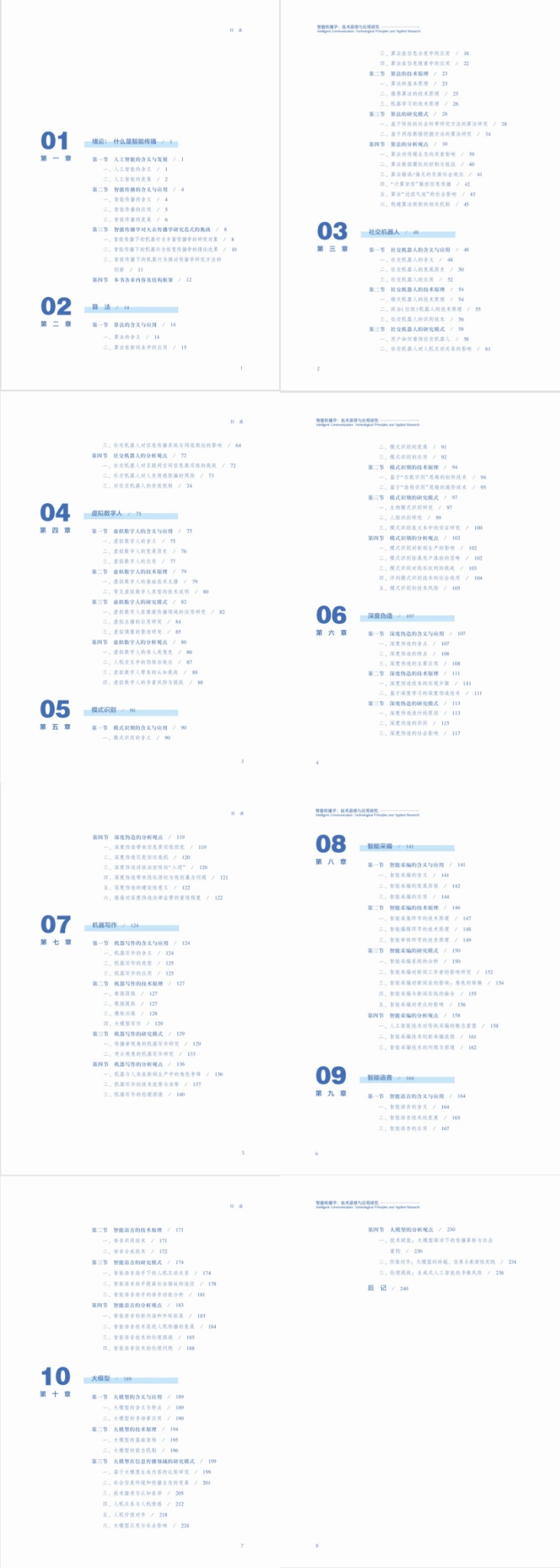

2025年8月,《智能传播学:技术原理与应用研究》由北京师范大学出版社进行了第二次印刷。本次印刷版本增加了“第十章 大模型”章节,具体包括“大模型的含义与应用”、“大模型的技术原理”、“大模型在信息传播领域的研究模式”、“大模型的分析观点”四节内容。

书籍目录

北京师范大学新闻传播学院张洪忠教授为本书撰写后记,全文如下。

《智能传播学:技术原理与应用研究》

后 记

最近一些年会常会遇到一个讨论问题: 传播学的学科边界在哪里? 在我看来, 传播学是关注信息流的特征、规律、对社会影响及规制等问题的学科。 简而言之, 信息流在哪里, 传播学就在哪里。

在传统媒体、PC互联网时代,信息的流通与人工智能技术还没有建立直接的联系,但从2012年开始伴随着移动互联网的普及应用,智能传播开始成为信息流动的重要组成部分。从2012—2014年,我团队基于PC互联网流量做大数据项目“腾讯汽车指数”,明显感觉到PC互联网的流量有明显下降,信息流结构发生了巨大变化,信息流转向移动互联网以至于到2014年年初我们无法继续基于PC互联网数据开展研究。2012年进入移动互联网时代,推荐算法影响信息分发,进而建立在推荐算法之上的应用在短视频、电商等平台被广泛使用。也就是说,流量转向了基于智能技术的移动端。可以说,2012年是我国智能传播的真正开始之年。

跟随信息流的变化,智能传播也成为我学术研究的一个主要关注点,学术活动也随信息流转向这个领域。在2014—2015年,我在北京师范大学举办了30多场“移动互联网与大数据”沙龙,大家分享的话题逐渐集中到智能传播技术领域。2015年,我受相关部门委托写一份关于人工智能技术对媒体行业影响的报告,团队开始较系统地介入到智能传播研究领域。2017年,北京师范大学新闻传播学院和微软亚洲工程研究院联合成立“人工智能与未来媒体实验室”,实验室的一项工作就是联合举办“人工智能与未来媒体大讲堂”,邀请智能传播领域的专家进行分享。同时,我团队的6位硕士和博士同学以实习生身份进入微软和工程师团队一起工作,从产品设计角度,参与了微软“小冰”的机器写作项目。2018年7月,微软发布“小冰白盒写作辅助工具”。当时这个机器写作项目对我启发很大。

2018年夏天,在哈尔滨工业大学举办的中文信息学会社会媒体处理专委会(SMP)年会上,刘挺教授邀请我做了一个特邀报告,主题是关于社交机器人与舆论干预内容。会后,刘挺教授建议我牵头在SMP下成立社交机器人专业小组,小组包括在自然语言处理领域非常前沿的清华大学计算机专业的黄民烈老师和哈尔滨工业大学新锐的计算机领域学者张伟男老师。我们三人在接下来的三四年里,举办了4场社交机器人论坛以及3届社交机器人群聊比赛等活动。

今天,社交机器人、数字虚拟人、智能剪辑等在信息传播领域的应用已经是常态,智能传播也成为传播学研究的一个重要关注点,并正式成为新闻传播学科七大二级学科之一。北京师范大学新闻传播学院专门开设了智能传播课程。2021年春季学期我给博士生上智能传播课,我按照大纲设计了课程内容和具体讨论的知识点,每个知识点包含每一项技术应用的含义、技术原理、研究模式和分析观点,一学期下来,积累了大量课程资料。在此基础上,我和王袁欣博士一起进行整理和书写。参与课程的博士生是:王競一、范氏兰香、付东晗、刘蓓、刘𬱖、刘彧晗、牛星慧、解晴晴、闫玲玲、闫巧妹、颜世健、张如坤、张小凡。赵蓓博士、斗维红博士也参与了课程讨论工作,这本书包含了各位参与课程同学的付出!

我一直很喜欢丹尼斯·麦奎尔的《大众传播模式论》一书,把传播学的众多研究简练集纳,用框架图来清晰表达,这是我学习传播学过程中反复看、反复得到启发的一本书。我在写作这本教材的时候也想用简练的关系图来表达内容,但限于眼界做不到麦奎尔的水平,只能在研究模式部分进行浅层次的研究归纳。我的研究生刘绍强、林润、姚俊臣、夏以柠、任吴炯等帮助作了研究框架图,在此谢谢各位同学!

本教材的出版恰逢人工智能技术进入大模型的迭代时间点,大模型的快速发展正在改变智能传播的一些原有模式,由于是一个新现象,研究还较少,本书只有少许提及。我们会继续关注这一变化,后续会抓紧更新教材内容。

另外,还有两点需要请求大家帮助:一是对教材内容多提一些意见给我们,帮助我们更好地丰富和完善内容;二是本教材引用了大量其他学者的研究成果,写作过程中稿件反复修改,我们两位作者之间也采用修订格式完善,如果引用地方有挂一漏万之处,还望指出和包涵,后续版本会及时完善。

张洪忠 于北京慧忠北里

2023年11月12日第一次印刷前成稿

2022 年11 月30 日ChatGPT 的发布标志人工智能进入新的大模型阶段。 我们团队也迅速跟进并关注这一新技术对传播的影响, 从2023年2月开始开展了关于大模型研究的系列探讨, 发布了基于传播学的应用系统“大模型驱动多模态文本分析系统(XBL507)”, 组织了“京师大模型媒体应用工作坊”等活动。 短短两三年时间里, 我们明显感受到传播学界对大模型的讨论呈现出从无到热的变化, 现已成为研究的重要话题。

北京师范大学出版社的编辑老师在本书出版半年后就催促做第二次印刷。 袁欣和我商量借这个机会把大模型的内容增加上, 以适应最新的技术发展趋势。期待我们的整理能对读者有所帮助。

张洪忠 于北京慧忠北里

2025 年8月11日第二次印刷前修订

张洪忠

北京师范大学新闻传播学院教授,北京师范大学新媒体传播研究中心主任。研究方向为智能传播、传播效果测量、传媒公信力等。承担国家社科基金重大项目、重点项目、青年项目和艺术学项目,科技部重点研发计划子项,自然科学基金项目,教育部基地重大项目,以及相关部委多项委托项目。发表英文学术论文近20篇,其中多篇为SCI、SSCI论文;中文学术论文140余篇,多篇发表于CSSCI来源期刊;出版专著5本,参编图书近10本。

王袁欣

中央民族大学新闻与传播学院副教授,智能传播系副主任,硕士生导师,北京大学与美国西北大学联合培养博士。主持国家自然科学基金青年科学基金项目、北京市社科基金项目等多个省部级项目,发表CSSCI、SSCI等中英文学术论文十余篇,出版1本专著、1本教材。研究方向为智能与计算传播、人机关系研究、数字技术赋能文化创新等。

分享到微博

分享到微博 分享到微信

分享到微信

京ICP备13009620号

京ICP备13009620号