北师大周敏:AI时代当老师,要以技术为器、人文为本

发布日期:2025-09-18浏览次数:

“北京师范大学新闻传播学院副院长周敏教授在教师节接受《中国妇女报》的采访,谈AI时代的教学话题。”

“技术对高校教学的冲击从未停止,尤其是人工智能技术正在重构新闻传播教育的教学模式。”自2007年在清华大学完成本硕博学业、进入北京师范大学任教以来,新闻传播学院副院长周敏已深耕高校新闻教育领域十八载,在她的话语中,既有对行业趋势的敏锐洞察,也有身为教育者的笃定坚守。

在周敏看来,人工智能带来的最大改变,是教学范式从“标准化”向“个性化”“智能化”的转型。“AI通过自然语言处理和个性化算法,能为每个学生提供定制化教育体验,打破传统教学模式。”同时,她也清醒地意识到技术的“双面性”,“搜索模式被问答模式替代后,学生的思维可能出现跳跃或断代,如何提高动手能力的同时又不让同学们丧失独立思考的能力,人文社科或者交叉学科需要培养学生哪些关键品质与能力,成为教学关键。

这种思考让周敏探寻到教育核心,“要培养兼具技术能力与人文素养的创造者。”她强调,当下课堂不仅要教学生“会用善用”AI工具,更要引导他们形成对技术的社会认知,如人工智能伦理等。

在周敏给本硕博学生开设的国际传播、人际传播、新媒体研究等课上,常出现这样的场景:师生围绕“AI生成新闻的真实性判断”“算法偏见导致的伦理争议”展开讨论,从国内外深度伪造事件到针对未成年人保护的互联网产品设计,一个个鲜活案例和角色决策模拟,让学生在思辨中既有智能传播时代的产品意识,又筑牢伦理底线。

面对学生“仅靠采写编评技术不足以应对行业变化”的焦虑,周敏积极引导他们向数据新闻、AI内容生成与审核、计算传播、互联网治理等新兴领域拓展,并常与学生围绕技术加持下“做什么才对”“做什么有意义”展开探讨,认为“这才是技术发展的根本方向”。

“AI应用在新闻生成中,能做自动化写作、数据挖掘和音视频内容生成,但人类的价值判断、创造性表达和人文关怀,是机器无法替代的。”她常对学生说,“人工智能极速发展的态势下,人文社科会更加凸显自身的优势和重要性。”

挑战面前,学院也敏锐、勇敢地探索发展方向。作为学院本科教学、科研、学科发展方向的负责人,周敏和同事们一起率先探索交叉学科育人模式,并于今年9月牵手北师大人工智能学院,招收首批“传播学+人工智能”双学士学位本科生,为智能时代的媒介融合发展、人机传播、智能产品设计开发等领域培养人才。

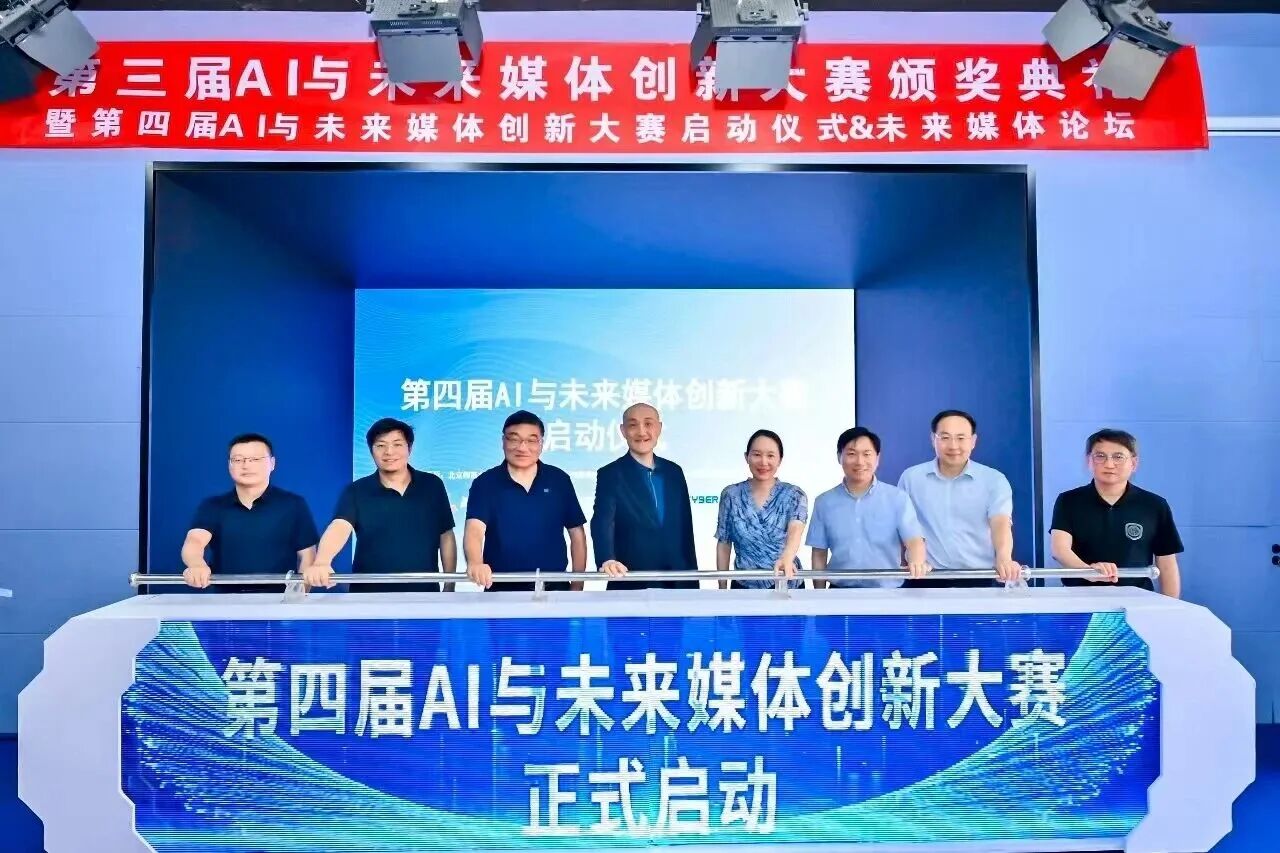

“我们学院也是国内最早引进智能传播专业的学院之一,学院的每个教师和学生都在为积极适应这个时代、应对技术带来的挑战做好准备。”周敏说,“在院长带领下,我们和人工智能学院、科技公司合作,不仅提升教师的跨学科教学能力,更给学生提供了‘技术+人文’的全面学习体验。”她介绍,学院发起中国VR/AR创作大赛、AI与未来媒体创新大赛,聚焦人工智能与未来媒体领域的创新项目,还面向行业从业者开展公益京师大模型媒体应用创新工作坊,帮助传统新闻人掌握技术工具,适应行业新需求。

作为“纯粹的技术乐观主义者”,周敏始终认为,技术不是威胁,而是推动教育进步的动力。“提高自身本领、加强伦理教育、批判性思维教育,同时积极拥抱技术,才是应对变革的正确姿态。”

周敏也在用18年的坚守与创新,持续诠释着新时代的教师使命——以技术为翼,以人文为魂,助力学生在智能时代找准方向,成长为担当数字中国建设重任的复合型人才。

分享到微博

分享到微博 分享到微信

分享到微信

京ICP备13009620号

京ICP备13009620号