北师大刘茜:传播工程化——大模型时代的传媒创新路径

发布日期:2025-09-18浏览次数:

发表时间:2024年6月期

发表刊物:《全媒体探索》

传播工程化:大模型时代的传媒创新路径

刘茜 彭哲

大模型技术的涌现和迭代,为传媒业及新闻传播学界带来了前所未有的发展机遇。北京师范大学新闻传播学院张洪忠教授提出“传播工程化”的概念,以应对大模型时代对传媒业与新闻传播学的挑战。

传播工程化,简而言之,即将工程化的思维和方法论应用于传媒领域,以系统性、数据驱动和可量化的方法优化和改进媒体实践的过程和效果。

本文立足于现实语境,剖析国内新闻传播学垂类大模型应用系统实践案例,分析在大模型时代背景下应当寻找什么样的传播工程化创新路径。

一、传播工程化的现实语境

(一)技术赋权:大模型技术引领信息生产新纪元

大模型技术以其强大的数据处理和智能分析能力,极大地提高了信息生产的效率和质量,降低了信息生产的门槛。曾经需要强大技术力支持的创作工作,如今也可以由普通受众独自完成,这大大降低了“工程”准入要求。

图:北师大新闻传播学院学生借助大模型创作AI媒体作品

(二)需求赋能:工程化能力推动传媒行业创新发展

在大模型技术的推动下,传媒行业对传播工程化能力的需求不断扩张。其一,大模型技术的应用需要强大的技术研发和创新能力。其二,工程化能力还体现在团队协作和项目管理上,需要跨领域、跨学科的团队之间的紧密协作和高效沟通,以确保项目的顺利进行和高质量完成。其三,工程化能力还包括对信息质量和安全性的保障。

二、大模型时代传播工程化的创新实践

(一)提示词工程的应用创新:大模型驱动多模态文本分析系统

北京师范大学新闻传播学院自主研发的国内新闻传播学首个大模型垂类应用系统XBL507,采用提示词工程方法,在基础模型上改进提示词系统并训练专门模型,指导模型对多模态文本产生高质量、精确和针对性的分析结果。

要培养提示词工程能力,需要深入学习和理解相关的技术原理和市场动态,包括对AIGC技术的深入探究、对市场趋势的敏锐把握、对用户行为的精准分析。

图:XBL507系统,基于提示词工程实现文本的情感分析

(二)产业AIGC化加速器:营销垂类大模型

通过AIGC技术推动营销领域的降本增效和人才转型,是传播工程化的重要应用领域。上海云阙智能科技有限公司与北京师范大学新媒体传播研究中心合作研发的云阙AI平台,就是产研学结合实现产业营销领域AIGC化的典型产品。

在传播工程化进程中,我们要不断加强传媒产业与传媒学界的相互作用和影响。产业的快速发展不仅推动了传媒技术的革新,还带来了市场定位、内容创新、用户行为等多方面的新挑战和新问题。学者们在研究中不断提出新的理论模型和研究方法,为传媒产业提供了重要的理论支撑。

(三)机器创造“认知”与人类认知“创造”的智能向善路径:大模型长篇小说创作系统

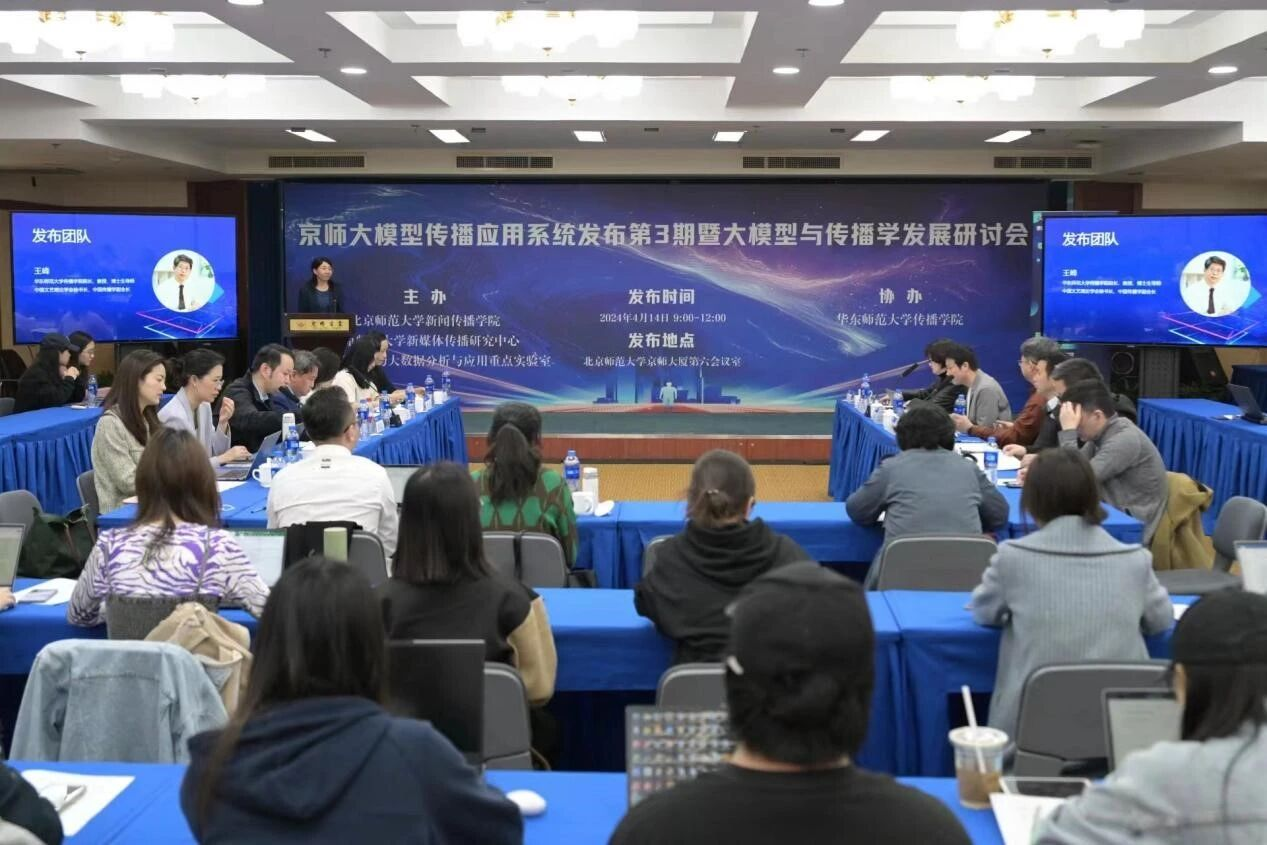

华东师范大学传播学院王峰教授团队推出了“大模型长篇小说创作系统”。这一系统的诞生,标志着大模型应用的疆域已从文本创作层面扩展至更为深刻的世界观和思维认知层面的传达。

图:华东师大王峰教授团队“大模型长篇小说创作系统”在京发布

大模型的开发与应用,实际上是一个人类与机器共同模拟人性、探索智慧边界的过程。然而,在这一进程中,机器智能所创造的“认知”并非无可挑剔,需要人类智慧的审视与校正。因此,人机价值对齐的任务已成为当前传播工程化进程中亟待解决的重大课题。

这一对齐过程涉及利益取向、兴趣偏好、意图指令、价值观与道德等多个维度,从而实现人机之间的和谐共生,共同服务于人类的长期利益。

传播学工程化的新趋势,要求文科思维与技术思维在相互碰撞中融合,突显出多学科理论与技术素养的重要性。

图:北师大新闻传播学院等单位主办的AI与未来媒体创新大赛吸引众多团队报名,交流融合AI与未来媒体的创新产品和独到见解。

三、智慧传播生态:工程可持续的未来进路

(一)以智慧协作构建高质量系统

大模型时代,传播工程化的浪潮席卷而来,数据安全问题、算法偏见、技术依赖性和失控风险等问题,威胁着信息传播的稳健与安全。智慧传播生态以人类智慧与机器智能的高度协同为核心,强调在互信的基础之上追求工程可持续性和生态平衡,以共同克服技术脆弱性。

首先,智慧传播生态强调人类智慧与机器智能的高度协同。人类智慧为机器智能提供深度思考和策略规划,机器智能则通过大数据分析和自动化处理,为人类提供精准、高效的信息支持。同时,加强跨学科和跨行业的研究和合作也是未来长时间需要克服的难题。

图:2023年7月,全国首个大模型媒体应用创新工作坊在北师大举办,促进跨学科的大模型场景想象与应用孵化

(二)以技术信任消除技术脆弱性

在智慧传播生态中,需要建立一种技术信任机制以消除技术脆弱性。

首先,需要加强数据保护和隐私安全,确保用户数据不被滥用和泄露。这需要建立完善的数据管理制度和隐私保护机制,确保数据在采集、存储、使用和传输过程中的安全性和合规性。

其次,要避免大模型技术的滥用问题。只有通过合理的监管和引导,我们才能确保大模型技术在新闻传播领域的健康发展,为信息社会的进步贡献力量。

再次,还要加强大模型等传播工程技术的算法公正性和透明度建设,避免算法偏见和歧视等问题。

图:北师大新闻传播学院“人工智能与未来媒体大讲堂”先后邀请微软(中国)公司首席技术官韦青等一批大模型人工智能领域专家学者讲座,率先建立起对大模型技术原理的理解

(三)以生态观统合传播工程绿色发展

大模型在传播工程中的应用,极大地提升了信息处理和传播的效率。然而,这些技术的广泛应用也带来了传播工程资源浪费的问题。因此,我们应注重信息的深度挖掘和高效利用,避免信息的过度消费和浪费。

此外,不同的信息和文化应得到平等对待和尊重,摒弃偏见和歧视,推动信息的多元化与包容性发展。

四、结语

在当前的学界与业内的实践中,我们已在提示词工程、产业AIGC化以及认知创造三方面探寻了进路:

提示词工程通过强化对用户语言的理解,实现在更广泛领域的创新发展;

产业AIGC化则是我们实现智能变现的重要手段,通过产业界与学术界的深度合作,可以将最新的科研成果转化为实际的产品和服务,满足社会的需求,推动经济的发展;

认知创造意味着我们要用技术的力量去服务人类、造福社会,而不是被技术所奴役、所控制。

传播工程化将继续引领大模型时代的传媒行业和新闻传播学的变革。我们需要以“人”为本,确保技术的进步能够与人类社会的普世价值相协调,共同推动社会向着更加智慧、和谐的未来发展。

版面限制,引文从略。

作者:

刘茜:北京师范大学新闻传播学院副教授

彭哲:北京师范大学新闻传播学院硕士研究生

分享到微博

分享到微博 分享到微信

分享到微信

京ICP备13009620号

京ICP备13009620号